Drum-drum berisi puluhan kilo TNT bercampur paku dan potongan besi itu dijatuhkan dari pesawat berketinggian 400 m dari atas tanah. Bahkan dari heli yang jaraknya cuma 100-an meter. “Blaarr…” Saya kemudian membayangkan bom Bali 1 yang konon berkekuatan 100 kg. TNT meluluhlantakkan kawasan Legian. Apa jadinya kalah drum itu tepat menimpa bangunan tempat kami tinggal? Kadang, satu titik “dihadiahi” tiga drum sekaligus. Kalau tiap drum berisi 60 kg berarti total 180 kg. Hampir dua kali lipat bom Bali 1.

Drum-drum berisi puluhan kilo TNT bercampur paku dan potongan besi itu dijatuhkan dari pesawat berketinggian 400 m dari atas tanah. Bahkan dari heli yang jaraknya cuma 100-an meter. “Blaarr…” Saya kemudian membayangkan bom Bali 1 yang konon berkekuatan 100 kg. TNT meluluhlantakkan kawasan Legian. Apa jadinya kalah drum itu tepat menimpa bangunan tempat kami tinggal? Kadang, satu titik “dihadiahi” tiga drum sekaligus. Kalau tiap drum berisi 60 kg berarti total 180 kg. Hampir dua kali lipat bom Bali 1.

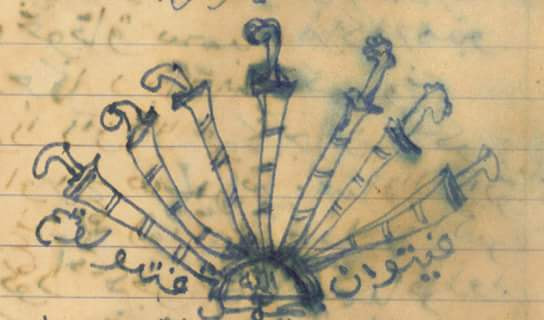

Belum lagi meriam, mortar dan roket yang berseliweran seperti tak mengenal waktu. Bila bom drum (orang sini menyebutnya birmil) tergantung cuaca—karena pilot mengandalkan pandangan mata telanjang, jika mendung tiba biasanya tidak terbang—lain halnya dengan bom-bom yang diluncurkan dari atas perbukitan tersebut. Kadang sampai jam 21.00 malam masih terdengar bersaut-sautan. Startnya paling pagi jam 08.00.

Dr. Herry Sabarno & selongsong mortar yang meledak di depan klinik

Dr. Herry Sabarno & selongsong mortar yang meledak di depan klinik

Begitulah, pekak dentum bom yang mengguncang bumi dan bangunan bersautan, membentuk simponi kehidupan.Ya, sebuah kehidupan yang berat, menapak harapan dan keinginan untuk bebas merdeka dari cengkeraman tiran. “Meski berat, jalan ini harus kami lalui. Semoga langkah yang kami titi ini membimbing kami ke surga-Nya,” ujar Fatimah, apoteker di klinik tempat kami “berdinas.”

Siapapun kami di sini—paramedis, penerjemah atau saya sendiri sebagai penulis laporan dan berita—seringkali terjeda oleh perintah evakuasi ketika terjadi serangan. Jarum suntik yang kami siapkan, obat yang kami resepkan atau rangkaian tulisan yang kami kirim seringkali dibuat tidak sekali jadi. Ada jeda evakuasi yang memaksa kami menghentikan semua aktivitas untuk berlindung di tempat yang dirasa lebih aman.

Begitu mencekamkah suasana? Tergantung siapa yang menilai. Keluarga dan rekan-rekan kami di tanah air yang membaca perkembangan lewat web HASI mungkin hanya bisa melindungi kami dengan doa tak tak henti terpanjat. Jujur, sebagai manusia sipil yang belum pernah sama sekali terjun ke medan perang rasa was-was itu juga menyelimuti kami. Hanya pertolongan Allah-lah yang membuat kami tetap memilih bertahan melanjutkan misi kemanusiaan ini.

Pertolongan yang kami rasakan adalah rasa ketenangan yang selalu menelingkupi kami. Memang saat terjadi serangan rasa khawatir itu tetap ada. Namun Allah selalu mengganti suasana menegangkan itu dengan ketenangan dan keceriaan. Siang hari saat gempuran tak henti, sering Allah menggantinya dengan malam hari yang hangat oleh obrolan, canda dan keakraban baik antar kami sesama relawan HASI maupun dengan ikhwah Suriah yang mengunjungi kami. Berbagai obrolan, curhat dan cerita lain menghapus bayang-bayang ketegangan sebelumnya. Atau “perbekalan humor” yang kami bawa dari tanah air, Pak Eddy dengan eskpresi lugu dan kocak khas Jawa-nya. Melihatnya belajar bahasa Amiyah bersama Mustafa bisa membuat perut terkocok.

Kami—orang Indonesia maupun Suriah—sudah terbiasa dengan ritme kehidupan seperti ini. Bahkan ketika tiga birmil meledak hanya 200 m dari tempat kami tinggal—Alhamdulillah ada jurang kecil yang memisahkan—20 Nopember lalu. Aktivitas kembali normal, bahkan 2 jam setelahnya kami merajang kentang di halaman belakang. Padahal, di tempat itu Mustafa, seorang warga Suriah yang selalu menemani kami, terhempas udara hingga 2 meter. Entahlah, apakah ini karena kami merasa telah menyatu dengan kehidupan mereka—merasakan langsung luka, rasa was-was bahkan kekurangan pangan dan cuaca sangat dingin bersama mereka.

Mustafa, Edy dan Oemar. Masak bersama di 200 meter dari birmil yang meledak 2 jam sebelumnya

Mustafa, Edy dan Oemar. Masak bersama di 200 meter dari birmil yang meledak 2 jam sebelumnya

Yang pasti, di tengah segala suasana genting kami masih memiliki Allah. Kepada-Nyalah kami gantungkan semua perkara. Dengan itu, kami mencoba berharap rasa tenang sebagaimana Ia turunkan pada shahabat dalam perang Badar. Soal nasib, “Lan yushibana illa maa katabal-Lahu lana. Huwa maulana wa alal-Lahi fal yatawakkalil mutawakkilun.” [AY]

Tim Ketiga Relawan HASI, Suriah