Wajah orangtua itu bersungguh-sungguh. Mimik mukanya sangat serius. Ada sedikit kesedihan terpancar di kedua matanya. Bibirnya bergetar. “Negara ini sangat zalim dalam merekam perjalanan sejarah bangsanya sendiri, ” ujarnya.

Wajah orangtua itu bersungguh-sungguh. Mimik mukanya sangat serius. Ada sedikit kesedihan terpancar di kedua matanya. Bibirnya bergetar. “Negara ini sangat zalim dalam merekam perjalanan sejarah bangsanya sendiri, ” ujarnya.

Orangtua itu melanjutkan ceritanya. Dia bilang jika reformasi telah gagal di banyak bidang. Salah satunya, yang paling nyata, adalah di bidang penulisan sejarah bangsa. “Bagaimana generasi muda bangsa ini bisa bercermin pada sejarah bangsanya, bila yang ditemukan atau dikisahkan kepada mereka adalah kebohongan demi kebohongan. ”

Orangtua itu adalah Letnan Jenderal (Purn) Zaini Azhar Maulani atau yang biasa ditulis dengan ZA. Maulani saja. Mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) di era Presiden Habibie itu tengah berdiskusi dengan segelintir anak muda di suatu daerah di Jakarta, pertengahan 2002.

Menurut lelaki kelahiran Marabahan, sebuah kota kecil di Kalimantan Selatan, tahun 1939, penulisan sejarah bangsa Indonesia telah banyak menyimpang dari fakta yang sesungguhnya terjadi.

“Siapa pun tak kan bisa menolak fakta bahwa perjuangan umat Islam-lah yang menjadikan negara ini merdeka dan mampu mempertahankannya. Semangat jihad-lah yang membuat bangsa dan negara ini kuat menghadapi berbagai gempuran para musuhnya. Tapi apakah hal ini ditulis dengan benar dan apa adanya dalam sejarah kita? Sama sekali tidak!” tegasnya.

Jenderal yang sangat bersahaya ini melanjutkan, “Jika tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan ini, silakan Anda semua pergi ke museum. Lihat apa yang ditulis di dalam museum-museum kita tentang perjalanan sejarah bangsa ini. Apa yang mereka tulis tentang umat Islam Indonesia dan perjuangannya?”

Pernyataan akhir dari lelaki tegar ini sungguh menyesakkan dada. “Museum-museum kita menuliskan bahwa umat Islam Indonesia tidak lebih sebagai para pemberontak. Ada DI/TII dan NII Kartosuwiryo, Daud Beureueh, Kahar Muzakar, Gerombolan Imron ‘Woyla’, peledakan Borobudur, dan sebagainya. Umat Islam Indonesia dilukiskan sebagai teroris. Tidak lebih. ”

Saya, salah satu anak muda yang ikut dalam acara diskusi malam itu, pulang dengan berjuta pertanyaan di kepala. Setelah pertemuan itu, setiap saya berkesempatan mengunjungi museum, pernyataan Pak Maulani kembali terngiang di kepala. Menurut saya, Museum ABRI Satria Mandala yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, bisa merepresentasikan dengan baik apa yang dikatakan Pak Maulani. Karena di museum yang menempati lokasi bekas rumah pribadi Ratna Sari Dewi, salah satu isteri Presiden Soekarno ini, memang disengaja untuk memotret perjalanan sejarah bangsa ini sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga masa Orde Baru.

Satria Mandala

Sejak awal Orde Baru hingga sekarang, Museum ABRI Satria Mandala merupakan satu-satunya museum yang dianggap terlengkap memotret perjalanan sejarah rakyat dan TNI di dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Ada istilah ‘dianggap’ karena secara kuantitas maupun kualitas, museum ini pun sesungguhnya tidak representatif dijadikan pedoman bagi bangsa ini di dalam menelusuri jejak sejarahnya.

Begitu memasuki ruang pertama museum ini, kita akan disuguhkan dengan sejumlah panji-panji angkatan. Lalu ada ruang diorama yang diawali dengan penggambaran pembacaan teks proklamasi yang dilakukan Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Jakarta, 17 Agustus 1945. Diikuti dengan diorama lainnya dan diakhiri dengan peristiwa Pertempuran Surabaya, 10 November 1945, yang begitu heroik dan oleh pemerintah RI diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Tidak ada satu pun kalimat yang menyinggung peranan umat Islam di dalam deret diorama pertama ini. Padahal, ini salah satu contoh saja, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya dicetuskan oleh Deklarasi Jihad para ulama se-Jawa pada bulan Oktober 1945 untuk bertekad mengusir penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Peranan Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo dengan pidato jihadnya di depan corong RRI Surabaya, dengan berkali-kali memekikkan takbir “Allahu Akbar” hingga bergema di angkasa Kota Pahlawan itu juga sama sekali tidak disinggung. Padahal nyaris seluruh arek-arek Suroboyo rela berkorban jiwa dan raga karena semata-mata didasari adanya semangat jihad fi sabilillah, bukan semangat lainnya.

Dan ini bukan satu-satunya. Diorama lainnya yang juga secara hambar menggambarkan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia adalah diorama tentang Palagan Ambarawa, 15 Desember 1945. Di dalam plat kuning yang berisikan informasi secara garis besar tentang Palagan Ambarawa, tidak ada sedikit pun yang menyinggung tentang peranan para Kiai dan Pasukan Santri yang sesungguhnya merupakan pasukan inti pemukul kekuatan pasukan Inggris, wakil dari pasukan Sekutu, yang baru saja mabuk kemenangan di dalam Perang Dunia II.

Sejarawan Islam dari Bandung, Ahmad Mansyur Suryanegara, mengisahkan, “Sejarah kita tidak menuliskan dengan benar soal Palagan Ambarawa. Padahal momentum itu merupakan momentum yang sangat penting, karena ketika itulah pasukan santri yang dipimpin para kiai berhasil memukul mundur pasukan Inggris yang merupakan pasukan pemenang Perang Dunia II. Pasukan santri ini juga berhasil merebut sejumlah benteng peninggalan Belanda dan membuat Sekutu yang dipimpin Mayjen Hawthron, Panglima Divisi India ke-23, pontang-panting melarikan diri menuju kapal-kapal perang mereka yang bersandar di pelabuhan Semarang. ”

Sebuah buku berjudul “Rumpun Diponegoro dan Pengabdiannya” melukiskan suasana pertempuran saat itu: “Ambarawa memerah bagain lautan api. Sambil terus mundur, musuh membakari rumah-rumah penduduk. Pasukan Sekutu terus dilabrak pasukan kita sampai lari keluar kota…. ”

Kedahsyatan Pertempuran Ambarawa ini kemudian oleh TNI Angkatan Darat dijadikan sebagai Hari Infanteri. Sebuah hari kebangaan dari korps yang dikenal di dunia sebagai The Queen of the Battle, Ratu Medan Tempur, yang memiki makna sebagai penentu kemenangan dalam setiap pertempuran. Kemenangan di Ambarawa-lah yang kemudian menaikkan tokoh religius Soedirman, mantan ustadz Muhammadiyah, sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia (TRI). Sejumlah tokoh juga naik namanya berkat Ambarawa yakni Ahmad Yani, Pranoto, dan Soeryosoempeno.

Kedahsyatan Palagan Ambarawa juga tercermin dalam laporan pihak Inggris yang menulis: “The battle of Ambarawa had been a fierce struggle between Indonesian troops and Pemuda and, on the other hand, Indian soldiers, assisted by a Japanese company…." Yang juga ditambahi dengan kalimat, “The British had bombed Ungaran intensively to open the road and strafed Ambarawa from air repeatedly. Air raids too had taken place upon Solo and Yogya, to destroy the local radio stations, from where the fighting spirit was sustained…”

Sayang beribu sayang, oleh sejarah resmi yang beredar sekarang, Palagan Ambarawa dianggap sebagai kesuksesan tentara semata, menghapus peran ribuan laskar santri dan para kiai yang sesunguhnyalah berperan besar dalam pertempuran ini. Monumen dan Museum Palagan Ambarawa saja yang didirikan di kota yang berhawa sejuk itu, 35 kilometer selatan Semarang, pada tahun 1973-1974 juga tidak menyinggung fakta sejarah ini.

Sayang beribu sayang, oleh sejarah resmi yang beredar sekarang, Palagan Ambarawa dianggap sebagai kesuksesan tentara semata, menghapus peran ribuan laskar santri dan para kiai yang sesunguhnyalah berperan besar dalam pertempuran ini. Monumen dan Museum Palagan Ambarawa saja yang didirikan di kota yang berhawa sejuk itu, 35 kilometer selatan Semarang, pada tahun 1973-1974 juga tidak menyinggung fakta sejarah ini.

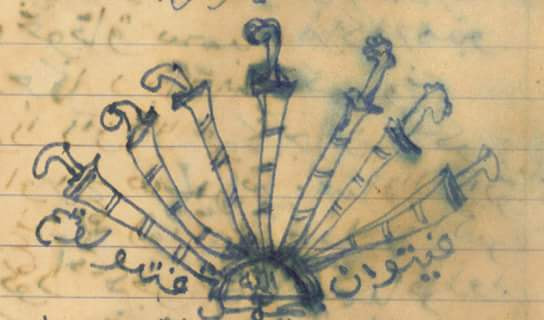

Dalam tulisan kedua, kita akan menengok Museum Waspada Purba Wisesa, sebuah gedung bertingkat yang masih terletak di areal Museum ABRI Satria Mandala. Di Museum ini, umat Islam Indonesia digambarkan tidak lebih dari seorang teroris. Diorama pertama saja sudah menggambarkan penghilangan tujuh buah kata dalam Mukadimmah UUD 1945, yang digambarkan dengan penuh kesyukuran. Padahal, peristiwa ini tidak lebih sebagai bentuk pengkhianatan. Tidak lebih. (Bersambung/Rizki Ridyasmara)