Perjalanan melintas perbatasan Turki-Suriah ditutup dengan medan yang cukup berat. Kami harus mendaki tebing curam. Tentu dengan beban carrier bag yang cukup besar yang kami harus bawa sendiri. Tak mungkin meminta bantuan kepada para ikhwah Suriah, karena mereka sendiri sudah membawa beban obat-obatan yang tidak ringan. Sebut saja botol infus, di Indonesia terbuat dari plastik. Di Turki, terbuat dari kaca yang otomatis menambah beban. Hehe, perjalanan yang seru. Saya sendiri sempat terduduk jatuh. Ust. Umar sempat meminta berhenti dan celananya sobek.

Perjalanan melintas perbatasan Turki-Suriah ditutup dengan medan yang cukup berat. Kami harus mendaki tebing curam. Tentu dengan beban carrier bag yang cukup besar yang kami harus bawa sendiri. Tak mungkin meminta bantuan kepada para ikhwah Suriah, karena mereka sendiri sudah membawa beban obat-obatan yang tidak ringan. Sebut saja botol infus, di Indonesia terbuat dari plastik. Di Turki, terbuat dari kaca yang otomatis menambah beban. Hehe, perjalanan yang seru. Saya sendiri sempat terduduk jatuh. Ust. Umar sempat meminta berhenti dan celananya sobek.

Disambut hujan rintik-rintik, dengan nafas tersengal dan keringat bercucuran—meski suhu sebenarnya cukup dingin—kami menuntaskan “etape” terakhir perjalanan melintas batas negeri ini. Ujung tebing yang kami daki ternyata sebuah jalan aspal. Tak seberapa lebar memang, tapi cukup bagus untuk sebuah jalan di pegunungan—apalagi bila kita bandingkan di Indonesia.

Di pinggir jalan tersebut kami rehat sejenak sambil menanti ambulan yang dijanjikan akan menjemput kami ke klinik darurat di Salma. Tak berapa lama, di ujung jalan terlihat seberkas sinar bergerak mendekat diiringi raungan mesin disel. Sebuah truk engkel (kalau di Indonesia sosoknya seperti KIA Travello) menghampiri kami. Wajah baru menyapa kami dari kabin depan truk tersebut. “Ahlan wa sahlan,” sambutnya tersenyum. Demikian pula seorang pria yang duduk di sebelahnya yang berjaga mengawal kami.

“Maaf, ambulan sedang dipakai. Jadi kita dijemput pakai truk ini,” kata Ubay sang kurir. Kami semua—bersepuluh—menaikkan barang, dan menata diri di bak truk. Di ujung bak ada genset, sementara di bagian depan ada kotak berisi logistik keperluan Rumah Sakit darurat selain obat-obatan yang kami bawa. Sejurus, kami semua sudah nangkring di bak belakang. “Mana syabab Indonesia…. ayo di tengah. Jangan boleh di ujung belakang,” kata Ubay. “Oke, siap. Kita berangkat,” katanya kepada sopir.

Mobil (lebih tepatnya truk) pun menyusuri jalan-jalan sempit di antara tebing dan jurang. Kami, tim HASI beragam posisi. Ada yang duduk, bersandar di tas, dan…. pak Edi yang terlelap tidur. Sesekali, kami isi dengan cengkrama bersama para ikhwah Suriah. Mulai dari sindiran mereka yang melapuk bujang, sampai kebiasaan mereka bersenda gurau. Namun ada pula fase yang mendebarkan. Ketika saya coba berdiri hendak menata isi tas, senter saya nyalakan. Saya semula ragu, karena mungkin ini akan membahayakan. Tapi melihat lampu truk terus menyala sepanjang jalan, saya pikir senter pun tak masalah. Namun, “Hey, duduk dan matikan lampu,” teriak Ubay.

“Di samping kanan kiri kita ini ada marshad (tempat pengintaian) milik tentara Asad. Mereka punya peluncur granat,” katanya. “Bagaimana dengan lampu mobil yang menyala?” tanya Ust. Umar. “Saya sudah ingatkan sopir,” jawabnya pendek.

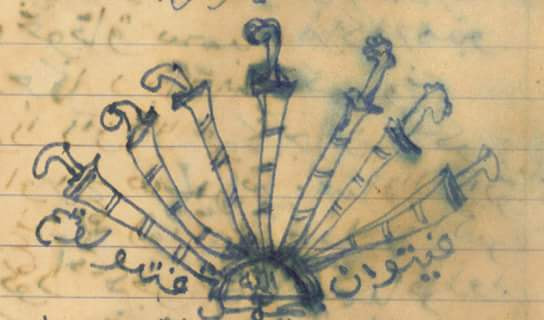

Asir, pemuda Suriah yang duduk di samping saya kemudian menceritakan berbagai bentuk serangan yang sering dilakukan tentara Asad. Mulai dari roket, hingga Birmil. “Apa itu?” tanya saya penasaran dalam posisi tangan bersedekap kedinginan. “Birmil itu tempat minyak. Tingginya sekitar 1,5 m dan diameternya setengah meter. Mereka isi dengan bahan peledak jenis TNT dicampur potongan besi, paku serta benda-benda tajam lainnya,” papar Asir.

Birmil—yang kemudian saya menerkanya sebagai tong, drum atau sejenis tangki—itu lanjut Ala dibawa dengan pesawat dan dijatuhkan dari ketinggian sekitar 400 m. Satu birmil, bisa kadang diisi TNT seberat 60 kg. “Bisa dibayangkan kalau menimpa sebuah bangunan,” kata Abu Bakar, salah seorang mujahid dari Katibah Ahlus Sunnah wal Jamaah. “Ini metode baru Basar Asad untuk menghemat biaya. Sebab, menyerang dengan roket memerlukan biaya besar. Birmil bisa jauh lebih hemat dengan efek mematikan tetap tinggi,” imbuh Ala.

Rupanya, birmil itu pula yang menimpa klinik pengobatan tempat teman-teman HASI tim ke-2 (sebelum kami) berada. Alhamdulillah, meski bangunan rusak berat, hanya seorang dari tim ke-2 HASI yang terluka ringan di kepalanya. Namun, birmil itu pula yang menewaskan Komandan Abu Burhan, pimpinan Liwa’ Ahbaabullah. Ia sedang membawa air untuk dibawa ke rumahnya di kawasan Lattakia, ketika sebuah pesawat menjatuhkan birmil. Dan, sebuah potongan besi menghantam kepalanya hingga menemui kesyahidan, insya Allah.

Saya merebahkan diri sekadar meregangkan otot. Menatap langit yang berubah tak menentu. Kadang diliputi mendung, kadang cerah bertabur bintang. Menatap bintang, mencoba membedakan bentuknya dengan pesawat. Sebab, memang pola serangan via pesawat banyak dilakukan di malam hari. Ketika melihat perbukitan dengan rumah-rumah yang bertaburan lampu, saya menanyakan kepada Asir, “Itu milik Sunni atau Nushairi?” “Sunni,” jawabnya. “Kenapa berani menghidupkan lampu?” “Ya, nanti kalau terdengar suara pesawat, seluruh mati dipadamkan.” “Pesawat lebih sering datang di malam hari karena tidak terlihat. Tiba-tiba saja langsung jatuh bom,” imbuhnya.

“Kedatangan antum kemari membawa berkah,” kata salah seorang dari mereka.

Kegelapan malam membuat saya tak mengenali wajahnya. “Hujan sering turun, halilintar sering menggelegar. Pesawat-pesawat itu mengurangi intensitas serangan,” lanjutnya. Mata saya terus menatap keindahan bintang gemintang di langit Latakia. Sambil berdzikir, memupuk terus keyakinan bahwa kematian itu sudah digariskan. Entah di Suriah atau di Indonesia, kematian datang karena memang sudah tiba saatnya. Bukan karena kenekatan kami datang ke daerah konflik semacam ini. Sebab, menolong orang terzhalimi di wilayah konflik tidak akan mendekatkan kita kepada kematian, sebagaimana duduk diam di rumah tidak akan melindungi diri dari kematian. Hasbunallah wa nikmal wakiil. [AY]

Tim Ketiga HASI, Suriah